Webコンテンツとは

Webコンテンツとは、インターネット上に存在するテキストや画像、動画などの情報です。

例えば、ブログ記事やYouTubeの動画、Instagramの投稿などがWebコンテンツに該当します。

コンテンツにアクセスしてきたユーザーに対して、情報やサービスの提供、商品購入の行動を促す役割があります。

マーケティングにおけるWebコンテンツの重要性

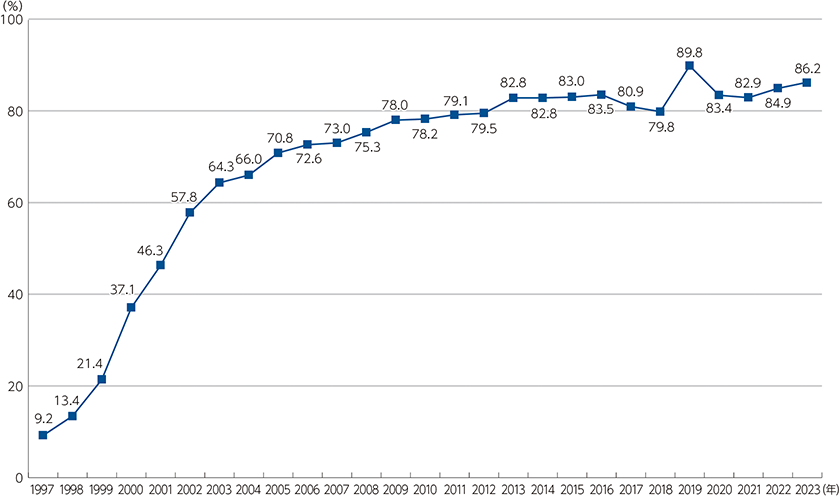

多くの消費者がインターネットを利用している影響もあり、現代のマーケティングにおいて、Webコンテンツの重要性は増しています。

実際、総務省が集計したデータによると、2023年のインターネット利用率は86.2%となっています。

出典:総務省|デジタル活用の動向

ユーザーの課題や悩みを解決できるコンテンツは検索エンジンでも評価され、見込み客の集客において効果的です。

また、有用な情報を継続的に発信することで、顧客との信頼関係を構築することも可能です。

信頼関係を構築した結果として、自社商品やサービスの成約にもつながります。

WebコンテンツとWebサイトの違い

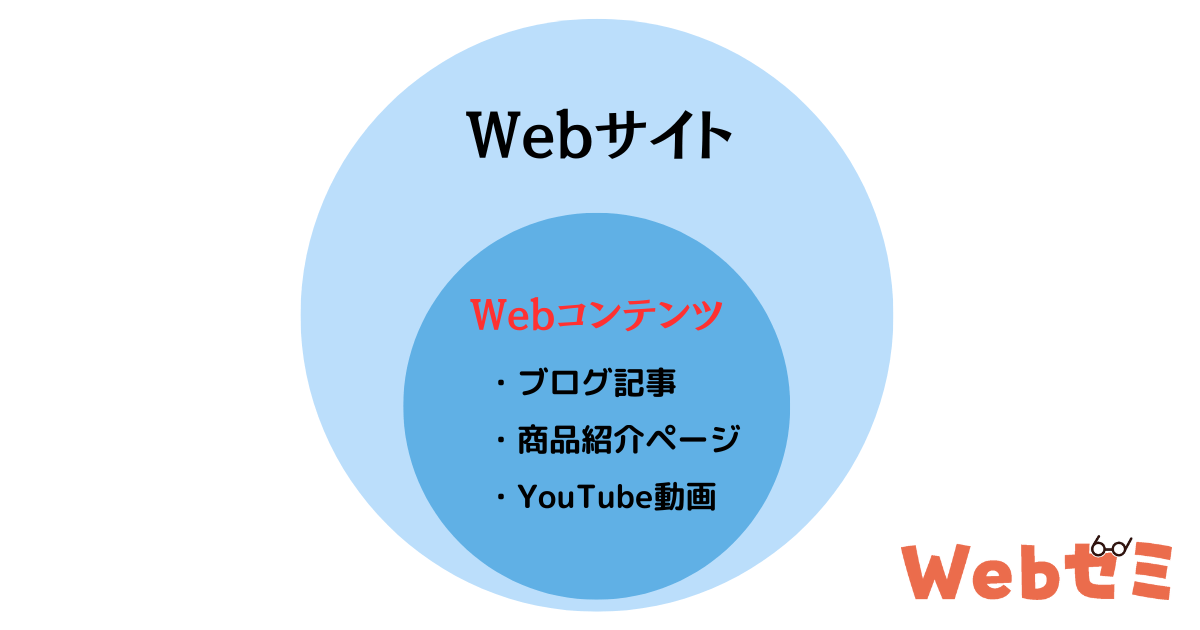

WebコンテンツとWebサイトは混同されがちですが、明確な違いがあります。

Webサイトは、複数のページで構成されている「情報提供の場」です。

一方、Webコンテンツはインターネット上に存在する「個々の情報」を指します。

Webサイトという「場」の中に、ブログ記事や商品紹介ページなどの「個々の情報」が配置されている関係性です。

Webコンテンツを制作するメリット・デメリット

Webコンテンツを制作するメリット・デメリットは、以下のとおりです。

メリット | デメリット |

|---|---|

・企業の収益性向上が期待できる | ・コンテンツを制作するコストがかかる |

Webコンテンツをきっかけに見込み客からの認知が増えるほど、自社商品やサービスの成約につながります。

また、SNSのように双方向でコミュニケーションのできるWebコンテンツを活用すると、顧客との信頼関係の構築も可能です。

一方で「コンテンツを制作するコストがかかる」「成果が出るまでに時間がかかる」などのデメリットもあります。

Webコンテンツは即効性が期待できないため、中長期的な視点で運用できる企業に向いています。

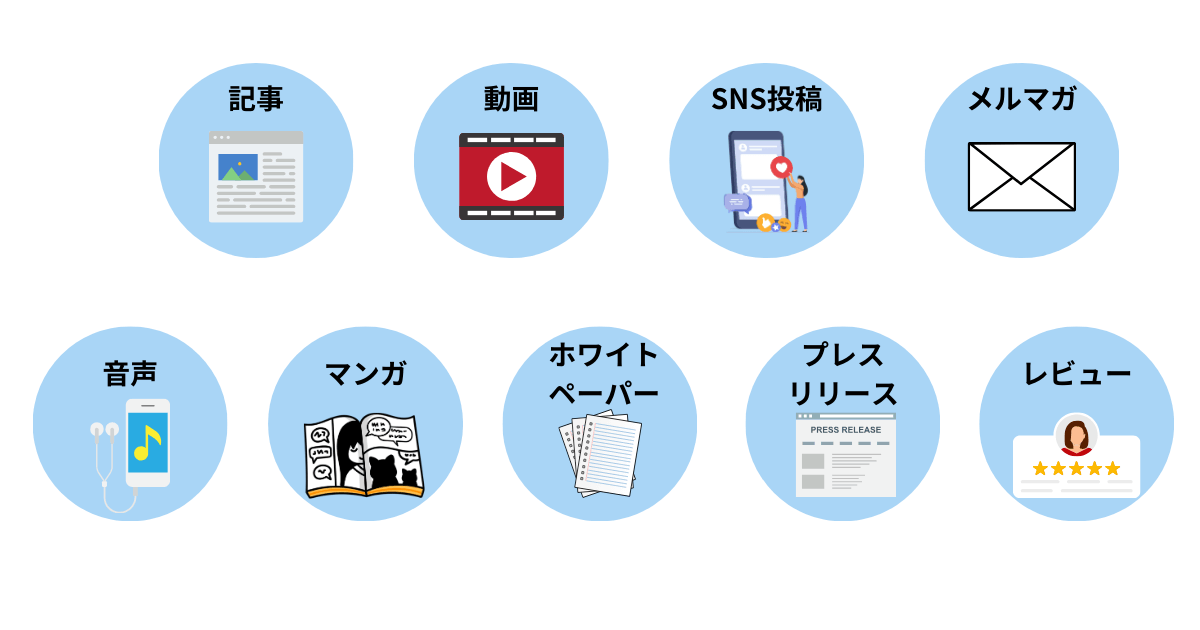

Webコンテンツの種類一覧

ここでは、Webコンテンツの種類を紹介します。

コンテンツごとに特徴が異なり、企業によって向き不向きがあります。

自社がWebコンテンツを制作する目的や方向性を考慮しつつ、参考にしてみてください。

記事

Webコンテンツの代表格である記事は、SEO(検索エンジンを活用した集客方法)による低コストな集客が可能です。

また、更新や修正が容易なため、手軽にコンテンツをブラッシュアップできる点もメリットです。

発信した情報で見込み客の課題や悩みを解決できると、顧客獲得や問い合わせ増加につながります。

【おすすめな人】

- 専門性の高い情報を発信できる

- 資産となるコンテンツを作りたい

- 中長期的な視点でマーケティングを展開できる

動画

動画コンテンツは視覚的に情報を伝えられるため、文章を読むのが苦手なユーザーに好まれる点がメリットです。

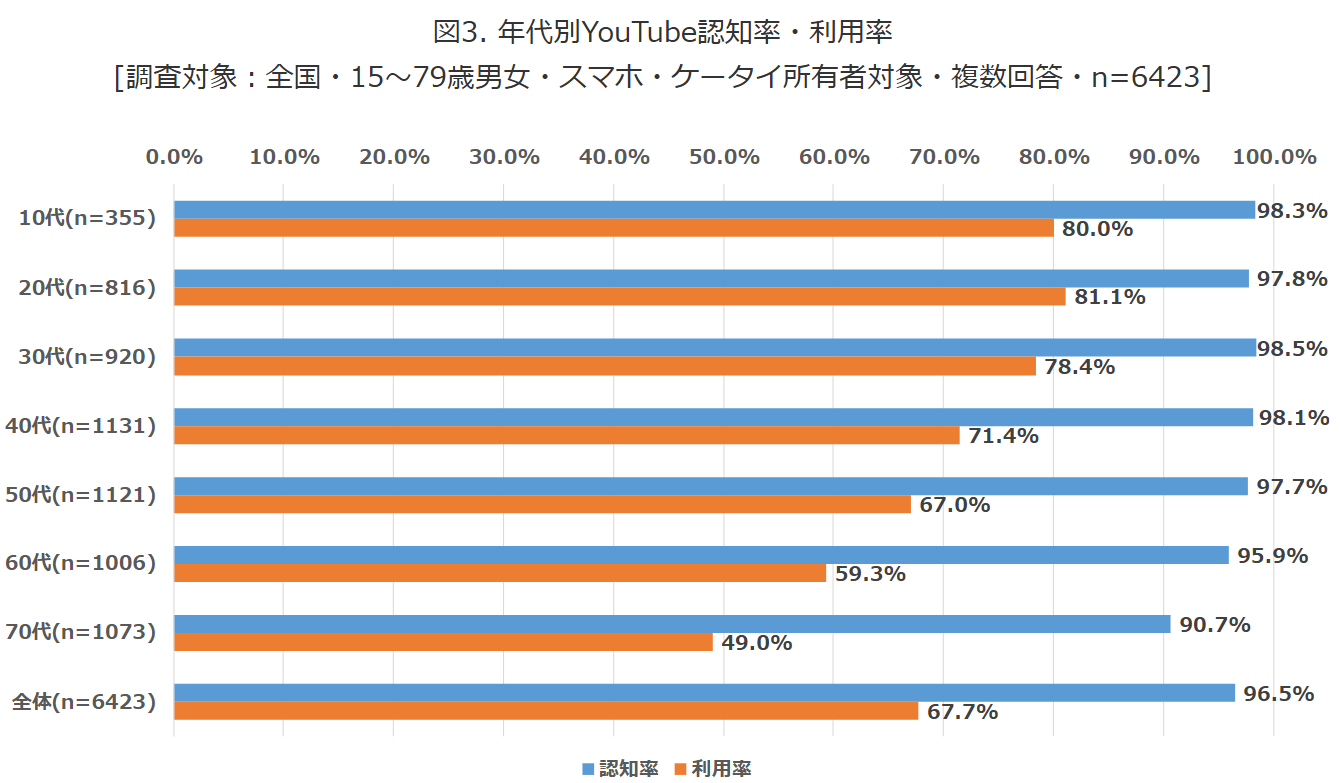

代表的な動画プラットフォームである「YouTube」は、10~70代まで幅広く利用されています。

出典:モバイル社会研究所|YouTube認知率96.5% 利用率約7割:投稿は10~20代で1割程度

YouTubeに訪問したユーザーと交流することで、信頼関係の構築にもつなげられます。

ただし、動画の制作には技術と設備が必要なため、テキストコンテンツよりもコストがかかる傾向にあります。

【おすすめな人】

- 幅広い層に情報を届けたい

- ブランドイメージを向上させたい

- 自社商品の使い方をわかりやすく伝えたい

SNS投稿

SNS投稿は、短文や画像、動画を組み合わせたWebコンテンツです。

「X」「Instagram」など、各プラットフォームによって特性は異なります。

例えば「Xは拡散性が高い」「Instagramは画像や動画コンテンツがメイン」など、それぞれの強みがあります。

ターゲットや売りたい商品などで最適なプラットフォームは異なるため、SNSで集客したい方は、各プラットフォームの特徴を押さえることから始めましょう。

以下の記事で各プラットフォームの特徴を解説しているので、参考にしてみてください。

>関連記事:SNSマーケティングとは?Webマーケティングとの違いや5つの手法などを解説!

【おすすめな人】

- 画像や動画などで自社商品の魅力を伝えたい

- 顧客と交流して信頼関係を構築したい

- キャンペーンを定期的に告知したい

メールマガジン

メールマガジンは、見込み客に専門性の高い情報を定期的に発信できます。

動画やマンガなどと比較して集客にかかるコストが低く、高い費用対効果が期待できる点がメリットです。

また、見込み客の属性や興味関心に応じて配信内容を調整できる点もメリットです。

開封率やクリック率などの反応も測定できるため、コンテンツの改善に役立ちます。

【おすすめな人】

- 専門性の高い情報を顧客に届けたい

- 顧客と長期的な関係を築きたい

- Webコンテンツの制作費用を抑えたい

音声

音声コンテンツは「ポッドキャスト」「オーディオブック」など、音声で情報を伝えるWebコンテンツです。

家事や育児などをしながら気軽に聴ける利便性が魅力です。

また、動画コンテンツと比較して制作ハードルが低く、マイクと編集ソフトがあればコンテンツを発信できます。

【おすすめな人】

- 専門性の高い情報をもっている

- Webコンテンツ制作のコストを抑えたい

マンガ

マンガ形式のWebコンテンツは、テキストだけでは伝わりにくい情報をビジュアルとストーリーで伝えられます。

また、難しい専門知識をわかりやすく伝えたり、感情的な共感を得たりするのに効果的です。

一方でクオリティの高いマンガ制作には、イラスト制作や企画力などのスキルが必要な点はデメリットです。

【おすすめな人】

- 独自性の高いコンテンツを制作したい

- 競合と差別化したコンテンツを発信したい

ホワイトペーパー

ホワイトペーパーは、特定の課題や技術について詳細に解説する専門性の高いWebコンテンツを指します。

ホワイトペーパーのダウンロード時に連絡先情報を入手することで、見込み客の情報を獲得できる点がメリットです。

特にBtoB(企業間取引)マーケティングに効果的で、自社商品やサービスの価値を詳細に伝える際に適しています。

また、企業の専門知識や独自の見解を示すことで、業界における権威性を確立できる点もメリットです。

【おすすめな人】

- 専門的な情報を顧客に届けたい

- 見込み客の情報を効率よく集めたい

プレスリリース

プレスリリースとは、新商品や新規事業に関する情報などをまとめた公式文書です。

自社の事業に関する情報を発信することで、多くのメディアに取り上げられる可能性があります。

メディアに取り上げられると顧客からの信頼性も高まり、企業ブランドの向上にもつながります。

【おすすめな人】

- 自社の認知度を向上させたい

- 自社のブランド価値を向上させたい

レビュー

商品やサービスを評価するレビューも、Webコンテンツの一種です。

「Amazon」「楽天市場」などに代表されるユーザーレビューや比較レビューなど、様々な形式があります。

第三者視点からの客観的な情報提供により、商品やサービスの購入を検討しているユーザーの不安を軽減できる点が特徴です。

特に、高額商品や専門性の高いサービスにおいて、レビューは重要な判断材料になります。

【おすすめな人】

- 自社商品やサービスをもっている

- ECサイトを運営している

Webコンテンツの作り方【5STEP】

ここでは、代表的なWebコンテンツである記事の作り方を紹介します。

- キーワードを選定する

- 選定したキーワードを基に構成を作る

- コンテンツを作成する

- 作成したコンテンツを校正する

- 完成したコンテンツを公開する

記事の作り方やコンテンツ制作の流れを知りたい方は、参考にしてみてください。

STEP1:キーワードを選定する

最初に、ターゲットユーザーが検索しそうなキーワードを選定します。

ユーザーは、知りたい情報や解決したい悩みがある場合に検索します。そのため、ユーザーがキーワードを検索した目的やニーズを考慮することが大切です。

まずはキーワードを選定し、ユーザーの知りたい情報や悩みを整理しましょう。

キーワードの選定方法は、以下の記事で確認できます。

>関連記事:SEOキーワード選定のやり方!選定のコツやおすすめツール5選も紹介

STEP2:選定したキーワードを基に構成を作る

構成とは、Webコンテンツで伝えたい情報をどのような順番で配置するかを決めることです。

例えば「導入→本文→まとめ」といった構成を意識することで、Webコンテンツの内容が整理され、スムーズに情報を伝えられます。

わかりやすく、理解しやすい順序で構成を組み立てることが大切です。

読者の疑問を自然に解決できるように、必要な情報を漏れなく配置しましょう。

構成の作り方は、以下の記事で確認できます。

>関連記事:SEO記事の書き方5つの手順!検索順位をアップさせる7つのコツも解説

STEP3:コンテンツを作成する

STEP1で選定したキーワードを基に、ユーザーにとって価値のある情報をわかりやすく整理してコンテンツを作成します。

見出しや箇条書きを活用し、読みやすい文章を心がけましょう。

最初に結論を述べてから根拠や詳細を説明すると、情報の説得力が増します。

STEP4:作成したコンテンツを校正する

誤字脱字や表現に誤りがないか確認しましょう。誤字脱字が多いと、コンテンツの信頼性を損ないます。

目視で確認するだけでなく、音読するとミスを見つけやすくなります。

また、コンテンツ作成者だけでなく編集者にも校正を依頼すると、客観的な視点で文章をチェックできるのでおすすめです。

STEP5:完成したコンテンツを公開する

最後に、校正したコンテンツを公開します。

公開後はアクセス状況を分析し、定期的にコンテンツを改善することが大切です。

ユーザーの反応を見ながらコンテンツを改善していくことで、より質の高いWebコンテンツに仕上げられます。

Webコンテンツ制作を成功させる6つのコツ

Webコンテンツ制作を成功させるコツを紹介します。

- 最初は投稿数を目標にする

- 定期的にコンテンツを改善する

- 文章の読みやすさを意識する

- 図解やグラフなどの文字以外の情報も活用する

- 内部リンク・外部リンクを活用する

- リソースに余裕がある場合はSNSも運用する

これからWebコンテンツ制作を始めたい方は、参考にしてみてください。

最初は投稿数を目標にする

Webコンテンツ制作の初期段階では、投稿数を増やすことに注力しましょう。

コンテンツが少なすぎると、メディアとしての恰好がつかないからです。

また、記事数が増えると検索エンジンから評価される機会も増え、サイト全体の評価が上がりやすくなります。

目標を設定する際には「週2記事」「月10記事」など、具体的な数字を入れることがポイントです。目標が明確であるほど、計画的にコンテンツ制作を進められます。

定期的にコンテンツを改善する

精力的にコンテンツを発信してサイトへのアクセスが増えても、コンテンツ自体に魅力がないと商品やサービスの成約は難しくなります。

Webコンテンツを活用して企業の収益性を伸ばすためにも、定期的にコンテンツを改善しましょう。

コンテンツの質が向上することで検索順位が上昇し、さらにアクセスが増える効果も見込めます。

コンテンツの改善には「ヒートマップ」がおすすめ

ヒートマップとは、Webサイトを訪問したユーザーの行動を可視化できるツールです。

ヒートマップを導入していないと「いつも決まった箇所で読者が離脱している」といった損失に気づけません。

本来であればコンバージョンにつながったはずのアクセスを捨てているため、Webサイトに投資してきた資金や時間を捨てているのと同じです。

損失を防ぎたい方は、ヒートマップを導入しましょう。

おすすめのヒートマップを以下の記事で解説しているので、参考にしてみてください。

>関連記事:おすすめのヒートマップツール11選を徹底比較!無料から有料まで幅広く紹介

文章の読みやすさを意識する

読みにくい文章は読者の理解を妨げるため、読みやすさを意識しましょう。専門用語はなるべく避け、使用する場合は簡潔に説明します。

また、見出しや箇条書きを活用して、情報を整理してわかりやすく伝えることも大切です。

文章の読みやすさを意識して、読者の負担を減らしましょう。

図解やグラフなどの文字以外の情報も活用する

情報が文字ばかりだと読みづらく飽きてしまうため、図解やグラフなどの文字以外の情報も活用しましょう。

図解やグラフはパッと見て内容を理解しやすいため、ユーザーがコンテンツを読む負担を軽減できます。

また、グラフは数字を基に情報を伝えられるため、コンテンツの説得力を高める効果も期待できます。

内部リンク・外部リンクを活用する

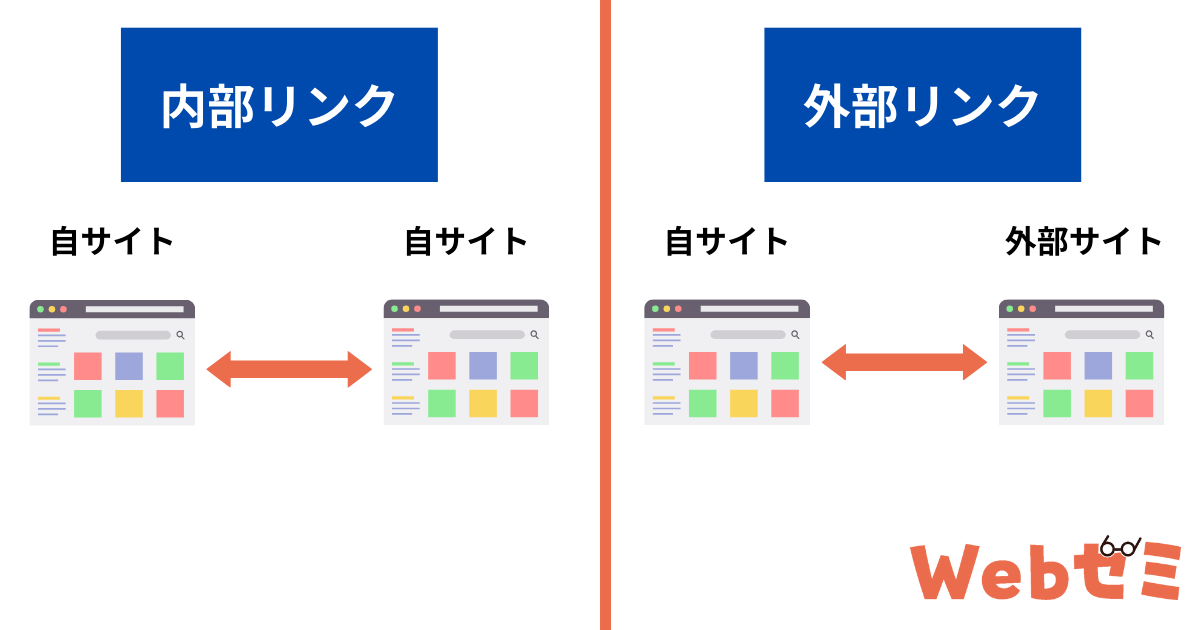

内部リンクとは同じWebサイトの記事同士をつなぐリンク、外部リンクは自サイトと外部サイトをつなぐリンクです。

クリックすると、別のページにジャンプします。違うページへの移動が繰り返されるほど滞在時間が延び、自社商品やサービスが成約する機会が増えます。

設置するだけで成約数の向上が期待できるため、内部リンク・外部リンクを積極的に活用しましょう。

>関連記事:内部リンクとは?SEO効果を最大化するための貼り方を解説!

>関連記事:外部リンクとは?SEOに効果的な被リンクを獲得する5つの対策を解説

リソースに余裕がある場合はSNSも運用する

SNSも運用することで、コンテンツの拡散や顧客との信頼関係構築などにつながります。

ただし、無理にいくつも同時並行して運用する必要はありません。

リソースに余裕がある方は、SNSの運用も検討してみてください。

Webコンテンツ制作会社を利用するメリット・デメリット

Webコンテンツ制作会社の利用を検討している方も多いと思うので、メリット・デメリットをお伝えします。

メリット | デメリット |

|---|---|

・早く成果を出しやすくなる | ・外注費用がかかる |

Webコンテンツ制作の専門家から直接指導を受けることで、自社で試行錯誤するより早く成果を出しやすくなります。

一方で、外注費用やコミュニケーションコストがかかる点がデメリットです。

必ず成果が出るとは限らないため、慎重に検討したうえで利用することをおすすめします。

Webコンテンツのまとめ

Webコンテンツの基礎知識や作り方などを解説しました。

コンテンツごとに特徴が異なり、企業によって向き不向きがあります。

自社ビジネスの目的や方向性を考慮して、制作するWebコンテンツを決めましょう。

制作したWebコンテンツの集客を成功させたい方は、以下の記事を読んでみてください。Web集客の方法とコツを解説しています。