EFOとは|エントリーフォームを最適化すること

EFOとは、エントリーフォームを最適化することです。

会員登録や資料請求などのフォームの操作性を改善するために、以下のような施策を行います。

- 入力項目を必要最小限にする

- 必須入力と任意入力を明記する

- 入力ミスやエラーをリアルタイムで指摘する

EFOを実施することでユーザーの離脱を防ぎ、入力完了率を高められます。

マーケティングにおけるEFO施策の重要性

マーケティングにおけるEFO施策の重要性を解説します。

- ユーザー体験の向上

- コンバージョン率の向上

- データ品質の向上

- コスト効率の向上

ユーザー体験の向上

エントリーフォームは、ユーザーが最初の接点となる重要な要素です。

ユーザーが簡単かつ迅速に情報を提供できるようにすることで、ポジティブなユーザー体験を提供できます。

ユーザーがスムーズにフォームを記入できることは、サイトやアプリの信頼性や使いやすさにも直結します。

>関連記事:UX(ユーザーエクスペリエンス)とは?UIやCXとの違い、ユーザー体験を向上させるコツを解説

コンバージョン率の向上

エントリーフォームは、ユーザーが重要なアクション(登録・アカウント作成など)に移行するために重要です。

フォームの最適化により、ユーザーがアクションを完了する確率を高められます。

ユーザーがフォームの入力に苦労したりエラーメッセージがわかりにくかったりすると、ユーザーは途中で入力を断念してしまう可能性があります。

データ品質の向上

エントリーフォームは、重要な情報を収集するための手段です。

フォームの設計に問題があると、ユーザーが誤った情報を提供する可能性が高まります。

エントリーフォームの最適化により、データ品質の向上につながります。

コスト効率の向上

フォームの入力が簡素化されると、サポートやエラー修正に要する時間やリソースを削減できます。

また、正確な情報が収集されることにより、マーケティング施策の効果を最大化できます。

ユーザーがフォーム入力で離脱してしまう主な原因

サイトを訪れたユーザー行動は、以下のようになっています。

離脱ポイントはエントリーフォームだけではないため、ユーザー行動を俯瞰したうえで改善点を考えていく必要があります。

ユーザーがフォーム入力で離脱してしまう原因を見ていきましょう。

- 入力箇所が多すぎる

- 入力エラーがあった際に具体的な箇所がわかりづらい

- 住所の自動入力がない

- 半角・全角エラーが発生する

入力箇所が多すぎる

入力箇所が多すぎると、ユーザーはストレスを感じて離脱してしまう可能性が高まります。

そのため、最小限の情報入力に留めておけるようなフォームにしておきましょう。

また、入力が必須のステップごとに進んでいくフォームが望ましいです。

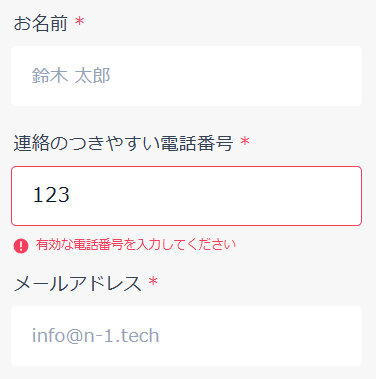

入力エラーがあった際に具体的な箇所がわかりづらい

エラー箇所がわからないと入力が面倒になり、離脱の原因となります。

例えば「数字は半角で入力する」「電話番号のハイフンは不要」などのエラーが多い傾向にあります。

入力して次の画面に進もうとしてもエラーが表示される場合、具体的にどこが不足しているのか・問題があるのかを明示することが離脱を防ぐために大切です。

住所の自動入力がない

フォームのなかでも住所は特に入力に手間がかかるため、離脱されやすい項目です。

自動入力がないとユーザーの負担が大きく、面倒に感じて離脱する可能性が高くなります。

半角・全角エラーが発生する

入力フォームのエラーで多いのが半角・全角のエラーです。

パソコン操作に慣れている人ならまだしも、あまり慣れていない方にとっては半角・全角の切り替えも負担になります。

入力する項目に合わせて自動的に半角・全角に切り替わる仕様にしておくのが望ましいです。

離脱率を改善するEFO対策9選

離脱率を改善するEFO対策を解説します。

- 入力項目を絞る

- 住所の自動入力アシストを導入する

- 半角・全角の自動切り替えを導入する

- フォームのデザイン・レイアウトを見直す

- ヒートマップを活用して離脱ポイントを特定する

- 入力例を記載する

- 入力内容の復元機能を導入する

- 必須入力と任意入力を明記する

- 離脱防止ポップアップを活用してユーザーの離脱を防ぐ

フォームの離脱率を改善したい方は、参考にしてみてください。

入力項目を絞る

入力項目が多いとユーザーは途中で面倒に感じてしまい、フォーム入力を完了せずに離脱する可能性が高くなります。

必要最低限の入力項目に絞ることで、入力の負担を軽減して完了率を向上させられます。

特に、スマートフォンでの入力は手間がかかるため、入力項目を減らすとユーザーの負担を軽減できます。

住所の自動入力アシストを導入する

住所の入力は手間がかかるため、フォームの離脱率が高くなりやすい項目です。

自動で住所が補完される機能を導入すると、ユーザーの入力作業を短縮できます。

例えば、ECサイトの配送先入力フォームで郵便番号を入力すると「東京都渋谷区〇〇」まで自動で表示される仕組みを取り入れると、ユーザーは番地を入力するだけで済みます。

また、過去に登録された住所データを活用して入力中に候補を自動表示することで、ユーザーの負担を軽減することも可能です。

住所の入力支援を取り入れることでストレスなく入力を完了でき、結果としてコンバージョン率の向上につながります。

半角・全角の自動切り替えを導入する

フォームによっては半角と全角の使い分けが異なるため、入力ミスが発生しやすくなります。

上記が原因でエラーが発生するとユーザーはストレスを感じ、離脱する可能性が高くなります。

ユーザーの離脱を防ぐためにも、以下の対策を実施しましょう。

- 電話番号の入力欄で自動的に半角に変換できるようにする

- 名前の欄で全角に変換される仕組みを導入する

銀行の振込フォームや会員登録のパスワード入力欄でも、全角・半角の自動変換機能を採用することで、入力エラーを防ぎやすくなります。

フォームのデザイン・レイアウトを見直す

入力しづらいフォームはユーザーの負担を増やし、離脱の原因になります。そのため、フォームのデザイン・レイアウトを見直しましょう。

例えば、スマートフォン向けのフォームでは入力欄とボタンの間隔を十分に確保し、指でタップしやすいデザインにすることが重要です。

また、エラーメッセージは赤などの目立つ色で表示し、修正が必要な入力欄のすぐ近くに表示することで、ユーザーが迷わず修正できます。

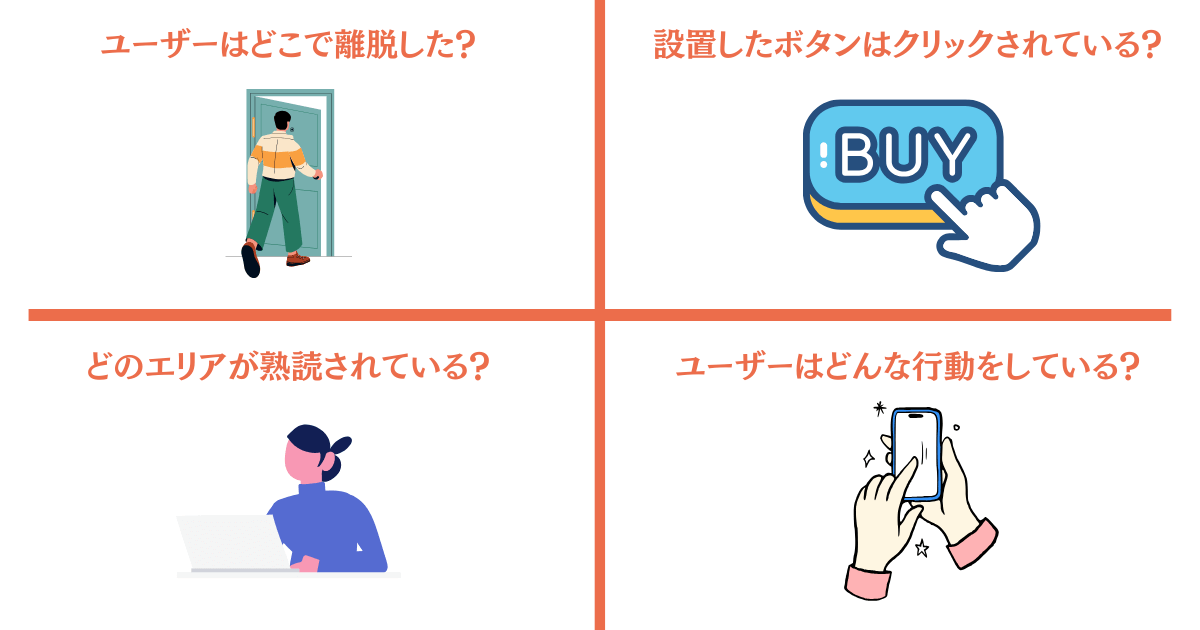

ヒートマップを活用して離脱ポイントを特定する

ヒートマップとは、サイトを訪問したユーザーの行動を可視化できるツールです。

ヒートマップを活用すると、ユーザーが離脱したポイントを把握できます。

例えば、パスワードの入力欄で離脱が多発している場合、パスワードの入力条件を簡略化したりリアルタイムで入力ルールを表示したりすることで、入力完了率の向上が期待できます。

また、BtoBの資料請求フォームでは、会社名の入力欄で離脱が多い場合「任意入力」に変更することで、離脱を防ぐことが可能です。

このように、ヒートマップを活用して離脱ポイントを特定すると、スムーズに改善が進みます。

ヒートマップに興味のある方は、以下の記事を読んでみてください。おすすめのヒートマップを紹介しています。

関連記事:おすすめのヒートマップツール11選を徹底比較!無料から有料まで幅広く紹介

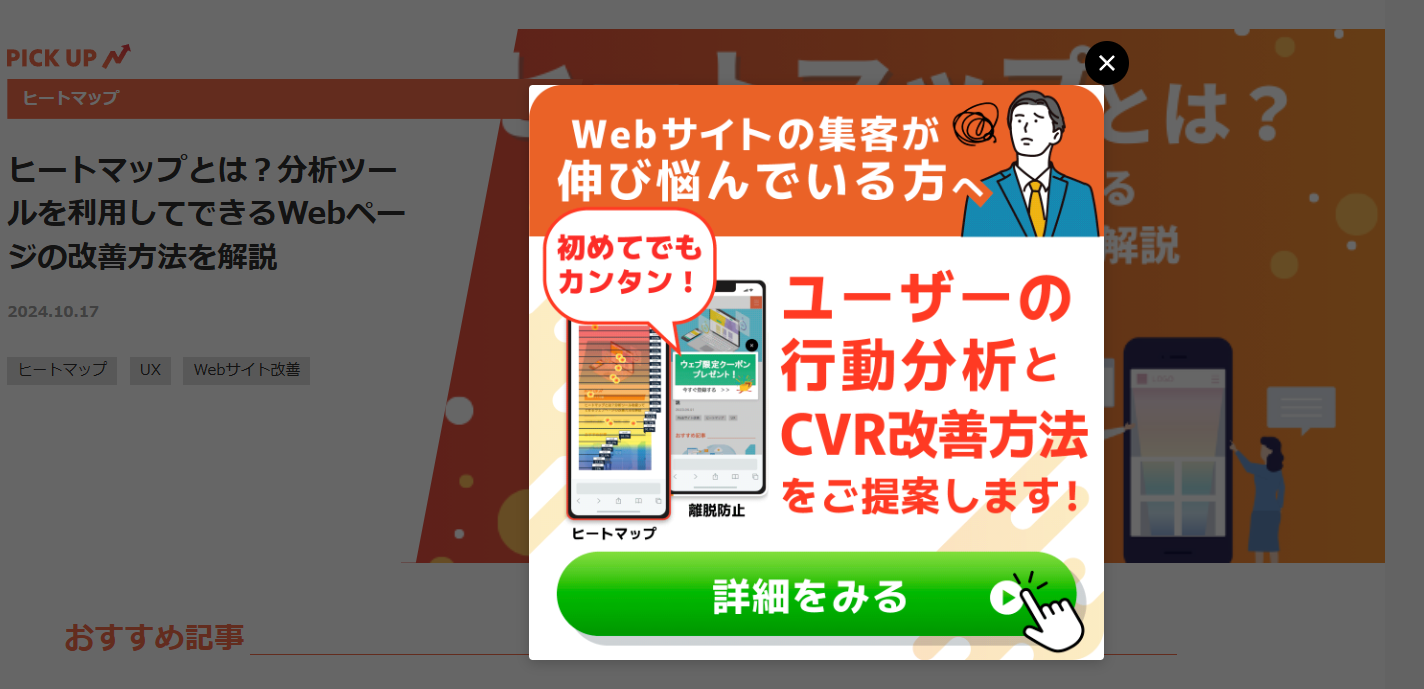

30日間無料で利用できるヒートマップ「サイトリード」

ヒートマップツールに興味のある方は「サイトリード」の公式サイトをチェックしてみてください。

サイトリードは、3種類のヒートマップと離脱防止ポップアップ機能を搭載したツールです。

詳細なユーザー行動を把握できるため「訪問したユーザーがすぐに帰ってしまう」「フォームの入力が完了する前に離脱してしまう」などのWebサイトの課題を簡単に見つけられます。

サイトリードは1,000PV未満のWebサイトであれば、30日間無料でお試しいただけます。

「コスパNo.1のヒートマップツール」とご好評をいただいているサイトリードを、この機会に無料で利用してみてください。

入力例を記載する

入力する内容がわかりにくいとユーザーは迷い、入力ミスやエラーが発生しやすくなります。

具体的な入力例を記載し、迷わずに正しく入力できるようにしましょう。

例えば、電話番号の入力欄に「090-1234-5678」と例示すると、ハイフンの有無で迷わずに済みます。

郵便番号の欄では「123-4567」と記載すると、7桁の半角数字で入力すべきことがすぐにわかります。

上記のように入力例を明記し、ユーザーが迷わずスムーズに入力できるようにしてみてください。

入力内容の復元機能を導入する

誤ってページを閉じてしまったり通信エラーが発生したりして入力内容が消えると、再入力を面倒に感じ、離脱につながる場合があります。

入力内容を復元できるようにすると再入力の手間を減らせるため、離脱を防ぎやすくなります。

入力内容の復元機能は「qualva EFO」「Gyro-n EFO」などを導入すると、利用可能です。

必須入力と任意入力を明記する

必須入力と任意入力の区別がわかりにくいと、ユーザーは不要な項目まで入力しようとして余計な時間がかかります。

必須項目と任意項目を明確にすると必要最低限の情報を入力でき、ストレスなくフォームの入力を完了可能です。

例えば、必須項目には「*」のマークを付けるのが一般的です。

ただし、単に「*」を付けるだけではわかりにくいため「*必須」と文字で補足すると、よりわかりやすくなります。

任意入力の項目は「任意」と明記すると、ユーザーの入力負担を軽減できます。

離脱防止ポップアップを活用してユーザーの離脱を防ぐ

離脱防止ポップアップとは、フォーム入力中にページを離れようとしたユーザーに対して、ポップアップを表示できるツールです。

ポップアップを表示して引き止めることで、ユーザーの離脱を防ぐ効果が期待できます。

例えば、離脱しそうなユーザーに対して「入力内容はまだ送信されていません。本当にページを離れますか?」などの再考を促すメッセージを表示すると、離脱率の改善につながります。

ユーザーの離脱を防ぎたい方は、離脱防止ポップアップのご利用を検討してみてください。

関連記事:【CVRアップ】離脱防止ポップアップの効果的な使い方を解説!

ユーザーの離脱を防げるツール「サイトリード」

「サイトリード」は、離脱防止ポップアップを搭載したWebツールです。

離脱防止ポップアップを活用することで、ユーザーが途中で離脱するリスクを低減し、フォームの入力完了率を高められます。

ユーザーの離脱を防ぎたい方は、サイトリードで離脱防止ポップアップを試してみてください。

EFO対策の効果を検証する方法

EFO対策の効果を検証するには、以下の方法があります。

- アクセス解析ツールを利用する

- ヒートマップツールを利用する

- ABテストツールを利用する

「Googleアナリティクス4」などのアクセス解析ツールやヒートマップツールを利用して、フォームのどの項目で離脱が発生しているかを確認します。

次に、ABテストを実施して入力完了率の変化を比較することで、改善の効果を具体的に把握できます。

また、エラーメッセージの表示回数や入力時間の推移をチェックし、ユーザーがスムーズに入力できているかを評価することも大切です。

定期的に効果の検証と改善を繰り返し、入力完了率の高いフォームに仕上げていきましょう。

簡単にEFOを実践できるおすすめツール

最後に、簡単にEFOを実践できるおすすめツールを紹介します。

- Form Assist

- GORILLA EFO

- EFO CUBE

- formrun

- EFOcats

EFOを効率よく進めたい方は、参考にしてみてください。

Form Assist

特徴 | ・業界最多40種類のアシスト機能を搭載している |

料金 | 要問合せ |

おすすめな人 | ・豊富な機能を利用したい人 |

『Form Assist』は10年連続シェアNo.1のEFOツールです。

業界最多40種類のアシスト機能を搭載しており、豊富な機能を活用して課題を解決できます。

タグを設置するだけで簡単に導入できるため、Webツールの操作に慣れていない方でも安心して利用できます。

また「上級ウェブ解析士」の専任コンサルタントが、コンバージョンアップのためのサポートをしてくれる点も魅力です。

URL:https://efo.showcase-tv.com/formassist

GORILLA EFO

特徴 | ・入力サポート機能が20種類ある |

料金 | ・9,800円/月(1アカウント5フォームまで) |

おすすめな人 | ・コストを抑えたい人 |

『GORRILA EFO』は、コスパの良さがウリのEFOツールです。

月額9,800円+初期費用3万円で利用できるため、コストを抑えたい方におすすめのツールです。

低コストながらも入力サポート機能は20種類あり、1アカウント5フォームまで利用できます。コスパの良いツールをお探しの方は、GORILLA EFOのご利用を検討してみてください。

EFO CUBE

特徴 | ・入力補助機能を26個搭載している |

料金 | 5万円/月 (5フォームまで) |

おすすめな人 | ・豊富な機能を利用したい人 |

『EFO CUBE』は、入力補助機能が充実したEFOツールです。

26種類の入力補助機能が搭載されているため、豊富な機能を活用してさまざまな施策を展開できます。

また「自動レポート作成機能」を搭載しており、EFO担当者の工数を割くことなく、様々な場面で計測データを活用可能です。

URL:https://www.efo-cube.info/

formrun

特徴 | ・フォーム作成の手間が少なく、簡単に操作できる |

料金(税込) | ・FREE:0円 |

おすすめな人 | ・操作性が簡単なツールを利用したい人 |

『formrun』は、フォーム作成の手間が少なく、簡単に操作できるEFOツールです。

どんなフォームでも30秒で作れる手軽さが支持を得ており、ユーザー数は40万人を超えています(2025年2月時点)。

「Webツールの操作に慣れていない」「導入してもうまく使えるか不安」という方におすすめのツールです。

EFOcats

特徴 | ・CV数の改善率171%を達成している |

料金(税込) | ・SPサイト最適化:44,000円/月(1ドメインあたり)+初期費用30万円 |

おすすめな人 | ・コンバージョン数を改善したい人 |

『EFOcats』は、CV数の改善率171%を達成しているコンバージョンアップに強みのあるEFOツールです。

サイト訪問時のユーザー心理を研究して設計されており「申込みをしたい」「購入したい」というモチベーションを下げることなく、サクサクとゲーム感覚で完了まで進めます。

また、離脱防止機能を搭載しているため、離脱率の低減も期待できます。

まとめ:EFOを実践して自社ビジネスの収益性を伸ばそう!

EFOは、コンバージョン率を高めるために重要な施策です。

ユーザー行動全体を見て、改善点を見つけていきます。

アクセス解析やヒートマップなどを活用してユーザー行動を把握したうえで、離脱防止策を考えてコンバージョン獲得を目指しましょう。