3C分析とは|事業環境を把握するためのフレームワーク

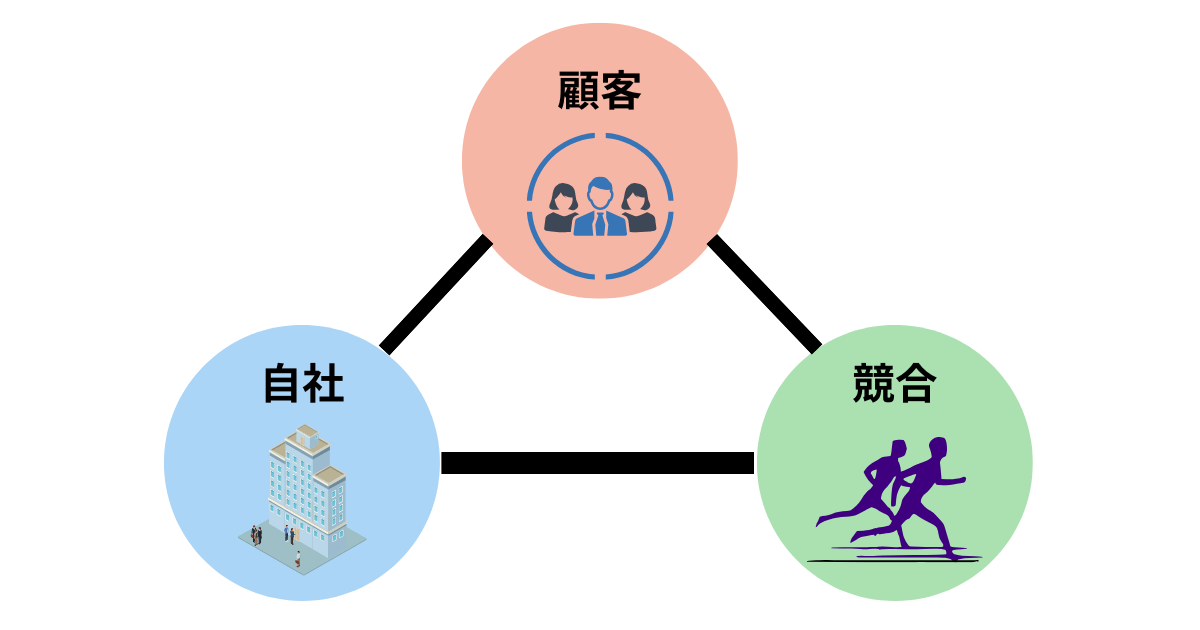

3C分析とは、以下3つの視点から事業環境を把握するためのフレームワークです。

- 顧客(Customer)

- 競合(Competitor)

- 自社(Company)

市場環境や自社を分析することで、他社にない「競争優位性」を構築するのに役立ちます。

マーケティングにおける3C分析の目的

3C分析を行う目的は、市場での成功につながる効果的な戦略を構築することにあります。

自社商品やサービスがどの市場や顧客に向いているのかを把握することで「市場でどのようなポジションをとるべきか」「どのような強みを生かせるか」などを明確にできます。

また、顧客の本当のニーズや購買行動を把握し、競合他社の強みや弱みなどを知ることも3C分析において重要です。

明確化した情報を基に、効果的なマーケティング戦略を立案できます。

3C分析のメリット

3C分析のメリットは、以下のとおりです。

- 自社の強みと弱みを客観的に把握できる

- 競合他社との差別化ポイントを明確にできる

- マーケティング戦略の立案に役立つ

- シンプルなためマーケティング初心者でも実践しやすい

市場で成功するためのマーケティング戦略を立案する際に役立ちます。

また、マーケティングに関するフレームワークのなかでもシンプルなため、初心者の方でも実践しやすい点がメリットです。

3C分析のデメリット

メリットの多い3C分析ですが、以下のデメリットもあります。

- 分析した内容を定期的に更新する必要がある

- 3C分析だけでは複雑な市場環境を完全に把握できない

市場は常に変化するため、定期的に分析した内容を見直す手間が生じます。

また、3C分析だけでは複雑な市場環境を完全に把握できない点もデメリットです。

「STP分析」「SWOT分析」などのフレームワークも活用し、3C分析のデメリットを補うことが効果的なマーケティング戦略を立案するために大切です。

3C分析と4C分析の違い

3C分析と4C分析は似ていますが、分析対象に違いがあります。

まず、4C分析とは以下4つの視点からなるフレームワークです。

- Customer value(顧客価値)

- Cost(費用)

- Convenience(利便性)

- Communication(コミュニケーション)

3C分析は企業視点で市場環境を捉えるのに対し、4C分析は消費者視点でマーケティング戦略を立案する点に違いがあります。

3C分析は自社の事業環境を把握するのに役立ち、4C分析は顧客にとっての価値や利便性を明確化するのに役立ちます。

3C分析のやり方【3つの手順】

3C分析のやり方を解説します。

- 顧客の分析

- 競合の分析

- 自社の分析

手順1:顧客の分析

最初に、顧客に関する情報である「顧客層」「顧客のニーズ」を分析します。

顧客層は、年齢や性別、職業などを分析し、顧客ニーズは「手頃な価格で食事がしたい」「買い物にかかる手間を減らしたい」などが考えられます。

市場調査やアンケートなどを活用して、生の声を集めると良いでしょう。

手順2:競合の分析

競合の分析では「直接競合」「間接競合」の2つに分けて分析します。

直接競合とは、商品やサービスの内容がほぼ同じである同業者のことです。例えば、セブンイレブンの場合、直接競合はファミリーマートやローソンになります。

一方の間接競合は、自社と異なる商品やサービスを提供しているものの、同じような価値を提供している企業のことです。例えば、マクドナルドの場合「手軽に食事ができる」という同じ価値を提供している牛丼チェーンやコンビニが間接競合に該当します。

競合企業を考えたあとは、競合企業の強みや弱み、マーケティング戦略などを分析します。

マーケティング戦略では、価格や販売方法などが調査対象です。競合が成功している点や失敗している点から学ぶことで、自社の戦略立案に役立てられます。

手順3:自社の分析

最後に、自社の強みと弱みを分析します。人材や資金、技術力などの経営資源を棚卸しするところから始めましょう。

次に、商品やサービスの特徴や品質、価格などを分析します。ブランドイメージや顧客との関係性も重要です。

強みは活かし、弱みは改善するか強みで補う施策を考えましょう。

顧客分析と競合分析の結果を合わせて考えることで、自社のポジショニングが明確になり、効果的な戦略を立てられるようになります。

3C分析の事例【業界別】

3C分析の事例を業界別に紹介します。

- マクドナルド

- スターバックス

- サイゼリヤ

- 星野リゾート

- セブンイレブン

3C分析を考える際のご参考にしてください。

マクドナルド

顧客

顧客層 | ・学生から子ども連れの家族まで幅広い ・朝食から夕食まで利用シーンも多様 |

顧客のニーズ | ・手頃な価格で食事がしたい ・早く食事を済ませたい ・テイクアウトして食事がしたい |

「手頃な価格で食事がしたい」「早く食事を済ませたい」という顧客ニーズを満たせるのがマクドナルドの強みです。

ファストフード店の経営において重要な「うまい、安い、早い」の三拍子を実現しています。

競合

直接競合 | ・モスバーガー:国産食材へのこだわり、健康志向 ・バーガーキング:プレミアムバーガーで差別化 |

間接競合 | ・牛丼チェーン:低価格帯の競合 ・コンビニ:手軽に食事ができる |

国産食材へのこだわりや健康志向が強みの「モスバーガー」やプレミアムバーガーがウリの「バーガーキング」などがマクドナルドの競合です。

また、低価格帯で手軽に食事ができる「牛丼チェーン」「コンビニ」などが間接的な競合となります。

自社

強み | ・世界的な知名度と信頼性 ・マーケティング力の高さ ・効率的な調達と物流システム |

弱み | ・健康志向への対応の遅れ ・ネガティブな報道によるリスク |

世界的な知名度と信頼性、テレビCMやSNSなどを活用したマーケティング力の高さがマクドナルドの強みです。

一方で、健康志向の顧客層に避けられる点、異物混入によるネガティブな報道リスクが課題です。

飲食業界ならではの弱みを補うリスク対策が必要となります。

スターバックス

顧客

顧客層 | ・20代の若年層 ・20~40代のビジネスパーソン |

顧客のニーズ | ・おいしいコーヒーが飲みたい ・居心地の良い空間でリラックスしたい |

スターバックスの主な顧客層は、20代の若年層となります。

高価格帯のコーヒーチェーンであり「おいしいコーヒーが飲みたい」「居心地の良い空間でリラックスしたい」といったニーズをもつ顧客から支持を得ています。

競合

直接競合 | ・ドトールコーヒー:低価格帯 ・コメダ珈琲店:食事メニューの充実 |

間接競合 | ・カフェ併設の書店:コーヒーを飲みながら読書を楽しめる ・ファストフード店のカフェメニュー:食事しながらコーヒーが飲める |

低価格帯のコーヒーチェーンである「ドトールコーヒー」食事メニューが充実している「コメダ珈琲店」などが競合です。

また、コーヒーを飲みながら読書を楽しめるカフェ併設の書店、食事しながらコーヒーが飲めるファストフード店のカフェメニューも競合となります。

自社

強み | ・一貫した店舗デザインと居心地の良い空間設計 ・厳選された豆の調達から抽出まで一貫した品質 ・独自の雰囲気と接客によるブランド体験 |

弱み | ・人気店舗における混雑・待ち時間 ・低価格帯を好む顧客層を取り込むのが難しい |

「サードプレイス(第3の場所)」というコンセプトを掲げているだけあり、一貫した店舗デザインと居心地の良い空間設計がスターバックスの強みです。

おいしいコーヒーを楽しめるだけでなく、フレンドリーで親しみを感じる接客スタイルも人気を得ている理由です。

一方で、人気店であるがゆえの混雑・待ち時間の長さなどに課題を抱えています。

サイゼリヤ

顧客

顧客層 | 子ども連れからシニアまで幅広い |

顧客のニーズ | ・手頃な価格で食事がしたい ・安価でおいしい食事を楽しみたい ・友達と楽しく食事がしたい |

サイゼリヤの顧客層は子ども連れからシニアまで幅広く、学生グループからも人気です。

コスパの良さがサイゼリヤのウリであり「安価でおいしい食事」を提供しています。

競合

直接競合 | ・ガスト:手頃な価格 ・ジョリーパスタ:パスタ専門店としての特化戦略 |

間接競合 | ・ファストフード店:低価格帯がウリ ・居酒屋チェーン:家族や友人とお酒を楽しむ |

サイゼリヤほどでないにしても、手頃な価格で食事を楽しめる「ガスト」が競合となります。

また、同じく低価格帯がウリであるファストフード店、家族や友人とお酒を楽しめる居酒屋チェーンなどは間接競合に該当します。

自社

強み | ・競合がマネできない圧倒的な低価格 ・徹底したコスト管理と効率化 ・安定した品質と豊富なメニュー |

弱み | ・低価格イメージにより特別な場での利用が少ない ・ゆっくり食事を楽しみたい顧客には不向き |

「ミラノ風ドリア300円」「グラスワイン100円」など、競合がマネできない圧倒的な低価格を実現している点がサイゼリヤの強みです(2025年5月時点での価格)。

料理もおいしいため、低価格帯を好む顧客層から支持を得ています。

一方で、低価格イメージにより「デート」「結婚記念日の食事」など、特別な場での利用は避けられがちです。

星野リゾート

顧客

顧客層 | ・アッパーマス層・富裕層 ・特別なイベントを楽しみたいカップルや夫婦 |

顧客のニーズ | ・非日常な体験を楽しみたい ・パートナーと素敵な思い出を作りたい ・地域の文化や自然を楽しみたい |

星野リゾートは高級志向の顧客層から支持を得ており、アッパーマス層や富裕層がターゲットです。

また、特別なイベントを楽しみたいカップルや夫婦がふんぱつして利用することもあります。

「非日常な体験の提供」が星野リゾートの強みです。

競合

直接競合 | ・高級旅館 ・ラグジュアリーホテル |

間接競合 | ・海外リゾート ・大型テーマパーク |

同じく高級志向である高級旅館やラグジュアリーホテルが競合です。

また、宿泊施設ではないですが「東京ディズニーランド」「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」などの大型テーマパークも非日常な体験を提供しているため、競合となります。

自社

強み | ・地域特性を活かした複数のブランド展開 ・徹底した従業員教育 ・ブランディング力 |

弱み | 地方で働ける人材の確保 |

「星のや」「界」など、地域特性を活かした複数のブランドを展開している点が星野リゾートの強みです。

従業員教育も徹底しており、質の高い接客サービスも人気の理由です。

一方で、地方で人材を確保することに課題があります。

セブンイレブン

顧客

顧客層 | ・10~60代まで幅広い ・単身世帯・少人数世帯 ・仕事帰りのビジネスパーソン |

顧客のニーズ | ・買い物にかかる手間を減らしたい ・手頃な価格で食事がしたい |

10~60代まで幅広い顧客層から支持されており、単身世帯や仕事帰りのビジネスパーソンなども利用しています。

コンビニの強みといえば利便性の高さであり「買い物にかかる手間を減らしたい」「手頃な価格で食事がしたい」などが顧客ニーズとなります。

競合

直接競合 | ・ファミリーマート ・ローソン |

間接競合 | ・ドラッグストア ・スーパー |

直接競合は「ファミリーマート」や「ローソン」、間接競合は同じく利便性が高く商品価格が安い傾向にあるドラッグストアやスーパーです。

自社

強み | ・商品開発力 ・ブランド力 ・高度な情報システム |

弱み | ・人材の確保 ・加盟店との関係維持・改善 |

「セブンプレミアム」「セブンプレミアム ゴールド」など、ほかのコンビニチェーンと比べても抜きん出ている商品開発力の高さがセブンイレブンの強みです。

店舗数は国内最大の21,740店舗を誇り(2025年4月末時点)、ブランド力の高さにおいても業界屈指です。

一方で、アルバイト人材の不足や加盟店との関係維持・改善などに課題があります。

競争優位性を築く3C分析のコツ

競争優位性を築く3C分析のコツを解説します。

- 事実を基に3C分析を進める

- 一次情報を集める

- 分析結果を行動につなげる

- 考えた3C分析を定期的に見直す

事実を基に3C分析を進める

3C分析を行う際は、自分の想像ではなく事実に基づいて作業を進めましょう。

想像や推測などの主観的な考えは、現実とずれていることも少なくないからです。

「企業の売上」「アンケートの顧客満足度」など、客観的に評価できる事実を基に3C分析を進めることが大切です。

一次情報を集める

3C分析に使う情報は、なるべく信頼性の高いものを選びましょう。

インターネットだけに頼るのではなく「現場に足を運ぶ」「インタビューやアンケートを実施する」などの一次情報を集めることが効果的です。

また、競合店に通ったり競合サイトを分析したりして情報を得るのも良い方法です。

インターネットでは得られない「リアルな情報」を調査し、3C分析に活用してみてください。

分析結果を行動につなげる

3C分析だけでは成果は出ないため、分析結果を行動につなげることが重要です。

具体的には「マーケティング戦略の立案・実行」「業務の改善」などが考えられます。

3C分析後すぐに行動に移すためにも、分析段階から「どのような施策に活かせるか」を常に意識して進めることがポイントです。

考えた3C分析を定期的に見直す

ビジネス環境は常に変化するため、考えた3C分析は定期的に見直しましょう。

例えば「半年や四半期など時期を決めて見直す」「大きな市場変化があった際に見直す」などが考えられます。

3C分析を考えたあとの変化に気づくことで、新しいチャンスを見つけたり将来のリスクに早く対応したりできます。

3C分析の次に活用したいフレームワーク

最後に、3C分析の次に活用したいフレームワークを紹介します。

- STP分析

- SWOT分析

- 4P分析

3C分析と組み合わせることで、より効果的なマーケティング戦略の立案につながります。

1つずつ見ていきましょう。

STP分析

STP分析とは、以下3つの要素の頭文字を取ったフレームワークです。

- セグメンテーション(Segmentation)

- ターゲティング(Targeting)

- ポジショニング(Positioning)

市場をいくつかのグループに分け、次に自社が狙うべき顧客層を選定し、最後に選んだ顧客層のなかで他社との差別化を図り、優位性を確立するのがSTP分析の流れです。

例えば、スマートフォン市場で年齢や使用目的でいくつかのグループに分け、顧客層を選定して「高性能カメラに特化したスマートフォン」といったポジションを決めます。

STP分析を実施すると顧客をより深く理解できるため、他社との差別化を図るのに役立ちます。

>関連記事:STP分析のやり方5つの手順!事例や注意点も交えて解説

SWOT分析

SWOT分析は、企業の内部環境と外部環境を整理するためのフレームワークです。

- 強み(Strengths)

- 弱み(Weaknesses)

- 機会(Opportunities)

- 脅威(Threats)

強みと弱みは企業の内部環境、機会と脅威は外部環境を指します。

例えば飲食店の場合、SWOT分析は以下のようになります。

- 強み:無添加の料理

- 弱み:認知度の低さ

- 機会:健康志向の高まり

- 脅威:競合店の増加

SWOT分析を行うことで「強みを活かし弱みを補う戦略」「機会を捉えて脅威を回避する戦略」などを立案できます。

4P分析

4P分析は、以下4つの視点からマーケティング戦略を検討するフレームワークです。

- 製品(Product)

- 価格(Price)

- 流通(Place)

- 販促(Promotion)

ターゲット顧客に対して「どのような製品を開発するのか」「いくらで提供するのか」などを考えます。

価格を決定した製品を「どこで売るのか」「どうやって知ってもらうのか」などを考えることで、売れる製品を顧客に届けやすくなります。

【アパレルの例】

- 製品:20代女性向けのカジュアルウェア

- 価格:若年層をターゲットにした手頃な価格(2,000~3,000円)

- 流通:ECサイトでのオンライン販売

- 販促:Instagramによるキャンペーン

4P分析を行うことでマーケティング戦略が明確になり、ターゲット顧客に対して適切にアプローチできます。

まとめ:3C分析を活用して自社ビジネスを優位に進めよう

3C分析とは、顧客・競合・自社の視点から事業環境を把握するためのフレームワークです。

自社の商材がどの市場や顧客に向いているのかを把握することで「市場でどのようなポジションをとるべきか」「どのような強みを生かせるか」などを明確にできます。明確化した情報を基に、効果的なマーケティング戦略を立案できます。

ただし、3C分析だけでは複雑な市場環境を完全に把握できない点は注意が必要です。

「STP分析」「SWOT分析」などのフレームワークも活用し、3C分析のデメリットを補うことが効果的なマーケティング戦略を立案するために大切です。

本記事を参考にして3C分析を活用し、自社ビジネスを優位に進めましょう。

Webマーケティング戦略の立て方は、以下の記事で確認できます。