Google検索上位を獲得するために押さえておきたい基礎知識

Google検索で上位表示を目指すには、まず評価基準となる基礎知識の理解が不可欠です。

ここでは、Google検索上位を獲得するために押さえておきたい基礎知識について解説します。

- Googleで上位表示される仕組み

- Needs Met

- YMYL

- E-E-A-T

- UI・UX

検索順位が決まる仕組みやGoogleが何を重視しているかを知り、SEO対策の基礎をしっかり理解しておきましょう。

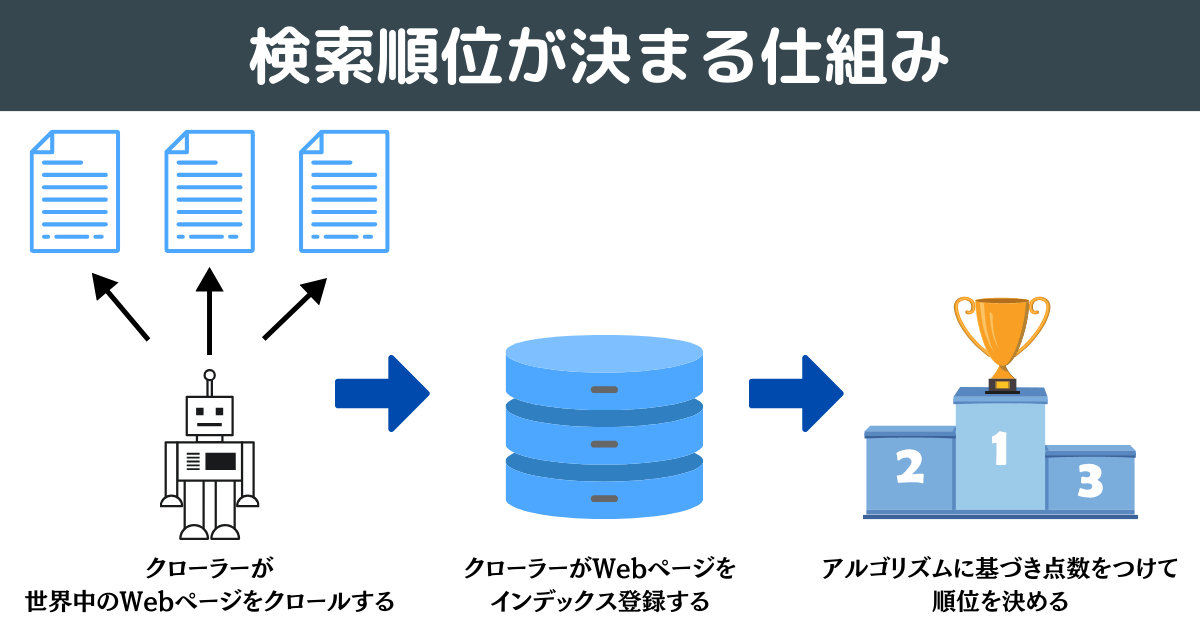

Googleで上位表示される仕組み

Googleで上位表示される仕組みは、以下3つのステップで成り立っています。

制作したコンテンツが検索結果に表示されるまでには、Googleのアルゴリズムによる自動的な情報収集と評価のプロセスが存在します。

Google検索で上位表示するには、以下2点が重要です。

- クローラーに発見されやすくする

- アルゴリズムに高く評価されるコンテンツを作る

この2つを満たす方法はのちほど解説するので、このまま読み進めてください。

Needs Met

Needs Metとは、コンテンツがユーザーの検索意図(検索した目的)をどの程度満たしているかを示す評価指標です。

検索ユーザーが抱える疑問や悩みを的確に解決できるコンテンツほど、Googleから高く評価されやすいです。

例えば「seo対策 やり方」と検索したユーザーは、SEO対策の具体的なやり方や手順などを知りたいと考えています。

こうした検索意図をもつユーザーに対して、SEOの歴史や仕組みだけを解説しても満足度は低くなります。

検索上位を目指すには、このNeeds Metを意識したコンテンツ作成が重要です。

参考:Google検索品質評価ガイドライン|General Guidelines P113

YMYL

YMYLとは「Your Money or Your Life」の略で、お金や健康などの人生に多大な影響を与えるジャンルを指します。

例えば、以下のジャンルがYMYLに該当します。

- 投資

- 医療

- 裁判制度

- 選挙の解説

- 宗教に関する情報

Googleは誤った情報がユーザーに深刻な不利益を与えないよう、YMYL領域のコンテンツに対して特に厳しい品質評価基準を設けています。

医者や弁護士などの特定の専門家が圧倒的に有利なため、専門性がない場合は基本的にYMYLは避けることをおすすめします。

関連記事:YMYLとは?該当するジャンル一覧やSEO対策9つのコツを解説

E-E-A-T

E-E-A-Tとは、Googleがサイトの品質を評価するために用いる指標です。

指標 | 概要 |

|---|---|

E(Experience):経験 | コンテンツのテーマに関する直接的な経験や体験 |

E(Expertise):専門性 | 特定の分野における深い知識や技術 |

A(Authoritativeness):権威性 | どれだけ業界内で広く認知されているか、実績があるかを評価 |

T(Trust):信頼性 | 信頼できる情報を提供しているかを判断 |

特に、YMYLの領域ではこのE-E-A-Tが検索順位を左右する傾向にあります。

ジャンルを決める際には「E-E-A-Tを満たしているか」を基準にすると、ジャンル選びでの失敗を避けやすくなります。

関連記事:E-E-A-T(旧E-A-T)とは?SEO評価を高める施策11選を紹介

UI・UX

UI(ユーザーインターフェース)とUX(ユーザーエクスペリエンス)は、サイトの使いやすさとユーザーが得る体験の質を指します。

この2つは密接に関連しており、優れたUIは良質なUXを生み出します。

例えば「スマートフォンの画面でも文字が読みやすい」「どこに何の情報があるかわかりやすい」などです。

ユーザーがストレスなくサイトを利用できる環境は、Googleの評価にもつながります。

Google検索で一番上に出てくる9つの理由

Google検索で一番上に出てくる理由は、以下の9つです。

- キーワードを適切に使用している

- ユーザーの検索意図に的確に応えている

- E-E-A-Tが高い

- サイトの安全性が高い

- 質の高い被リンクを多く獲得している

- Googleのクローラーに正しく情報を伝えられている

- Webサイト・ページを快適に閲覧できる

- モバイルフレンドリーに対応している

- 定期的にリライトして情報の鮮度を保っている

それぞれの理由を1つずつ解説します。

理由①:キーワードを適切に使用している

Googleのクローラーは「このページは何について書かれているか」を正確に理解するために、キーワードを確認します。

タイトルや見出し、本文などにキーワードを入れることで、コンテンツのテーマをGoogleに正しく伝えられます。

ただし、キーワードを不自然に詰め込みすぎる「キーワードスタッフィング」は読みにくくなるだけでなく、Googleの評価を下げる可能性があるため、注意が必要です。

過不足なくキーワードを入れているコンテンツは、上位表示される可能性が高くなります。

参考:Google検索セントラル|検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド

理由②:ユーザーの検索意図に的確に応えている

検索意図とは、ユーザーがキーワードを検索した目的を指します。

例えば「web集客」と検索したユーザーは、以下の検索意図があると考えられます。

- Web集客の方法が知りたい

- Web集客の具体的なやり方が知りたい

Needs Metでも解説しましたが、検索ユーザーが抱える疑問や悩みを的確に解決できるコンテンツほど、Googleから高く評価されやすいです。

ユーザーは自身の疑問や悩みを解決するために検索しており、その答えを明確に提示するページをGoogleは評価します。

こうした理由から、ユーザーの検索意図に的確に応えているコンテンツは、上位表示される傾向にあります。

理由③:E-E-A-Tが高い

E-E-A-Tの高さも、検索上位を獲得する理由の1つです。

特に、お金や健康などに関するYMYLのジャンルは、E-E-A-Tが検索順位に大きく影響します。

ユーザーが安心して情報を閲覧できるコンテンツを制作できると、検索上位を獲得しやすくなります。

理由④:サイトの安全性が高い

サイトの安全性が高く、安心して閲覧できるサイトをGoogleは高く評価します。

例えば、以下の対策ができているサイトは安全性が高いと言えます。

- サイト全体の常時SSL化(URLのhttps化)

- マルウェアやウイルスへの感染がない状態の維持

- ユーザーを騙すような不審な広告の排除

サイトの安全性が高いと検索順位に好影響を及ぼすだけでなく、ユーザーの安全を守れます。

特に、SSL化はGoogleのランキングシグナルに使用されているので、SSL化は最優先で行うことをおすすめします。

参考:Google検索セントラル|ランキング シグナルとしての HTTPS

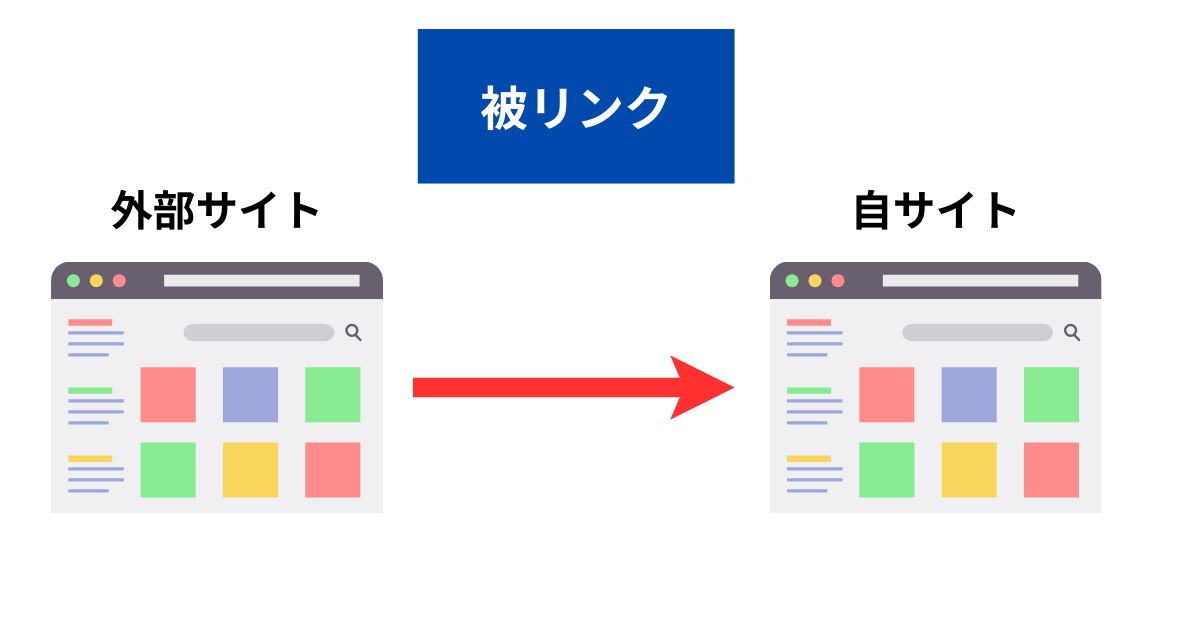

理由⑤:質の高い被リンクを多く獲得している

被リンクとは、外部サイトが自サイトのリンクを張ってくれる状態を指します。

外部サイトからこの被リンクを獲得することで、上位表示されやすくなります。

実際、Googleも公式サイトで被リンクの効果について、以下のように言及しています。

特許を取得したPageRankのアルゴリズムでは、ページ間のリンクを「投票」と解釈し、どのサイトが他のページから最も良い情報源として投票されているかを分析します。

引用:Google|Google が掲げる 10 の事実

ユーザーに読んでほしい良質なコンテンツの判断基準に、被リンクが採用されています。

ただし、リンクであれば何でもよいわけではありません。

自サイトのジャンルと関連性の低いサイトや低品質なサイトからのリンクは、評価されないどころか逆効果になる恐れもあります。

Googleから高く評価されている外部サイトから被リンクを得られると、検索順位の向上が期待できます。

理由⑥:Googleのクローラーに正しく情報を伝えられている

検索上位のサイトは、Googleのクローラーに対してサイト構造やコンテンツの内容などを正しく伝えられています。

クローラーがサイトの情報を正確に収集・理解できないと、適切なインデックス登録や評価につながりません。

検索上位を獲得するためにも、以下のような対策でクローラーに情報を正しく伝える必要があります。

対策 | 概要 |

|---|---|

XMLサイトマップを送信する | サイト内のページ構成を表した地図のようなファイルをクローラーに送信する |

わかりやすいURL構造にする | URLを見るだけでページ内容がある程度わかるシンプルな構造にする |

内部リンクを設置する | 自サイトの関連するページ同士をリンクでつなぎ、クローラーがサイト内を巡回しやすくする |

これらの対策は「SEO内部対策」と呼ばれており、検索上位を獲得するのに欠かせません。

内部対策はのちほど解説するので、このまま読み進めてください。

理由⑦:Webサイト・ページを快適に閲覧できる

Webサイトやページを快適に閲覧できることも、Googleが評価する要素の1つです。

ページの表示速度が遅かったり文字が小さすぎて読みにくかったりすると、ユーザーはストレスを感じてすぐに離脱するでしょう。

ユーザーが快適に過ごせるサイトは滞在時間が長くなり、結果としてGoogleからの評価も高くなります。

この閲覧の快適性は、前述したUIとUXの質に直結します。

デザインの見やすさやナビゲーションのわかりやすさ、広告の配置など細部にわたる配慮が必要です。

理由⑧:モバイルフレンドリーに対応している

モバイルフレンドリーとは、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末の閲覧に最適化された状態を指します。

近年は多くのユーザーがスマートフォンを利用して情報を検索しており、Googleも「モバイルファーストインデックス」という評価基準を採用しています。

モバイルフレンドリーに対応するための主なポイントは、以下のとおりです。

- レスポンシブデザインの採用

- 指でタップしやすい適切なサイズのボタンやリンクの設置

- スマートフォンの画面で拡大しなくても読める文字サイズ

パソコンの画面で読みやすいのはもちろん、スマートフォンでも読みやすいコンテンツを制作すると、検索上位を獲得しやすくなります。

関連記事:モバイルフレンドリーとは?意味や確認する方法などをわかりやすく解説

理由⑨:定期的にリライトして情報の鮮度を保っている

公開した記事を放置せず、定期的にリライトして情報の鮮度を保つことで、上位表示を維持しやすくなります。

Googleは最新で正確な情報をユーザーに提供したいと考えており、ランキングシステムに「フレッシュネスシステム」を採用しています。

フレッシュネスシステムとは、鮮度の高いコンテンツを上位表示しやすくしたシステムです。

特に「選挙結果 速報」「ファッション 2025 トレンド」などの最新情報が求められる検索クエリは、より高く評価されます。

古い情報を放置しておくと徐々に評価が下がるため、定期的にリライトすることをおすすめします。

参考:Google検索セントラル|Google検索ランキングシステムのご紹介

Google検索で一番上に出てくるようにする7つの方法

ここでは、Google検索で一番上に出てくるようにする方法を解説します。

- Webツールを活用してSEOキーワードを選定する

- コンテンツを制作する前に検索意図を考える

- E-E-A-Tを高めるor高いジャンルを選択する

- 営業して質の高い被リンクを獲得する

- SEO内部対策を実施する

- WebサイトのUI・UXを改善する

- 定期的にリライトしてコンテンツの質を高める

Google検索1位を獲得したい方は、参考にしてみてください。

①Webツールを活用してSEOキーワードを選定する

経験や勘に頼らずキーワードを参考にすることで、ユーザーにとって役立つ価値のあるコンテンツを制作できます。

自力でキーワードを調べるのは非効率なため、以下のようなキーワードを選定できるツールを利用しましょう。

ラッコキーワードやGoogleキーワードプランナーは、無料で利用できます。

ただし、無料版は回数や機能に制限があるため、利便性を高めたい方は有料契約を検討してみてください。

キーワード選定のやり方は、SEOキーワード選定のやり方!選定のコツやおすすめツール5選も紹介で確認できます。

②コンテンツを制作する前に検索意図を考える

Googleから高評価を得るためにも、コンテンツを制作する前に以下の方法で検索意図を考えます。

検索意図の調査方法 | 概要 |

|---|---|

上位サイトの分析 | 狙っているキーワードの上位10サイトの見出しや内容を分析し、共通して扱われているトピックを洗い出す |

キーワードの活用 | 「ラッコキーワード」「Googleキーワードプランナー」などのツールを利用し、ユーザーの悩みや関心事を調査する |

Q&Aサイトの調査 | 「Yahoo!知恵袋」「教えて!goo」などのQ&Aサイトで、ユーザーのリアルな声を調べる |

こうした調査を通じて、ユーザーの課題や悩みをより詳細に把握できます。

詳細に把握したうえでコンテンツの構成を作ると、ユーザーとGoogleから評価されるコンテンツを制作できます。

関連記事:検索意図の調べ方やSEOに活用する方法をブログ初心者向けに解説!

③E-E-A-Tを高めるor高いジャンルを選択する

前述したように、GoogleはE-E-A-Tを重視しているため、以下のような対策でE-E-A-Tを強化しましょう。

- 自身の経験や体験談を記載する

- 自社独自の調査データを盛り込む

- サイト運営者の情報を詳しく開示する

- 公的機関や権威ある研究機関の情報を引用する

- 記事内に筆者や監修者の詳細なプロフィールを掲載する

もしくは、E-E-A-Tの高いジャンルを選択し、サイトを作り直す方法も考えられます。

こうした施策を実践し、ユーザーとGoogleの両方から信頼されるコンテンツを制作しましょう。

④営業して質の高い被リンクを獲得する

コンテンツの内容が評価されて被リンクを獲得できると理想ですが、めったにありません。

そのため、被リンクを獲得するには営業が現実的な方法です。

例えば、以下のような相手に営業する方法が考えられます。

営業先の例 | アプローチ方法の例 |

|---|---|

提携企業や取引先 | 自社サイトや関連コンテンツを紹介してもらえるよう依頼する |

地域の商工会議所や業界団体 | 会員企業一覧ページや〇〇などにサイト情報を掲載してもらう |

記事内で自社を言及してくれたサイト | 運営者に丁寧にお礼を伝え、リンクの設置を依頼する |

もちろん、リンクを掲載してもらうだけの価値がある、有益なコンテンツを制作している点が大前提です。

具体的な被リンクの獲得方法は、被リンクとは?SEO効果や被リンクを獲得する9つの方法を解説!で確認できます。

⑤SEO内部対策を実施する

SEO内部対策とは、サイトの構造や設定を最適化し、コンテンツの内容をクローラーに正しく理解してもらうための施策です。

どれだけ優れたコンテンツを制作しても、その価値がクローラーに伝わらないと適切な評価を受けられません。

サイトの土台を整える地道な作業ですが、着実な効果が期待できます。

SEO内部対策のやり方は、SEO内部対策とは?チェックすべき19項目やおすすめのツールを紹介!で確認できます。

⑥WebサイトのUI・UXを改善する

サイトのデザインがわかりにくかったりページの表示が遅かったりすると、ユーザーはストレスを感じてすぐに離脱してしまいます。

離脱率が高いと、Googleからのサイト評価を下げる原因になります。

ユーザー満足度を高めて早期の離脱を防ぐためにも、以下のような改善が必要です。

- ページの表示速度を改善する

- メニューの構造を直感的にわかりやすく整理する

- 入力フォームの項目を最適化してユーザーの負担を減らす

- スマートフォンでも読みやすい文字サイズやレイアウトにする

- パンくずリストを設置してサイト内の現在地を把握しやすくする

GA4のようなアクセス解析ツールでユーザー行動を分析し、課題の多いコンテンツから優先的に手をつけるのが効率的です。

⑦定期的にリライトしてコンテンツの質を高める

コンテンツ公開後にリライトして質を高め続けると、安定して上位表示を維持しやすくなります。

情報は時間が経つたびに古くなり、新たな競合サイトも次々と現れます。

公開したコンテンツを放置せず、継続的にメンテナンスすることがSEOを成功させるために大切です。

具体的には、GA4やGoogleサーチコンソールなどのツールを利用してPV数や検索順位、クリック率などの指標を定期的にチェックしましょう。

検索結果画面の2ページ目、つまり11~20位とあと少しで上位表示できるコンテンツを優先してリライトするのが効率的です。

リライトのやり方は、リライトとは?意味やSEO効果を高めるリライトのやり方を徹底解説!で確認できます。

コンテンツの改善に強いツール「サイトリード」

コンテンツの改善には、ユーザーがサイト内で実際にどう行動しているかを知ることが不可欠です。

「どこが熱心に読まれているのか」「どこで離脱してしまっているのか」といった課題は、GA4のようなツールだけでは詳細に把握しきれません。

弊社が提供する「サイトリード」は、ヒートマップ機能でユーザーの行動を可視化できます。

熟読エリアや離脱エリア、クリックされている箇所などがひと目でわかるため、UI・UXの改善点やリライトすべき箇所を簡単に見つけられます。

見つけた課題を改善すると、アクセスや売上の増加につながります。

「試しにヒートマップを利用してみたい」「低価格でサイト改善を始めたい」という方は、サイトリードのご利用を検討してみてください。

Google検索で上位表示を狙う際の注意点|失敗を防ぐ

ここでは、Google検索で上位表示を狙う際の注意点を解説します。

- 重複コンテンツに気をつける

- 独自性を意識してコンテンツを制作する

- Googleが推奨していないSEO対策を避ける

- 低品質なコンテンツは下書きに戻すか削除する

SEO対策で失敗しないためにも、注意点を押さえておきましょう。

重複コンテンツに気をつける

重複コンテンツとは、内容がほとんど同じ、または酷似しているページがサイト内外において複数存在している状態を指します。

Googleは似たようなコンテンツがいくつも存在する状態を好まないため、サイト全体の評価が低下する原因になります。

重複コンテンツとみなされやすいのは、以下のようなコンテンツです。

- 他サイトの記事の大部分をコピペして作成

- メーカーが提供する商品説明文をそのまま使用する

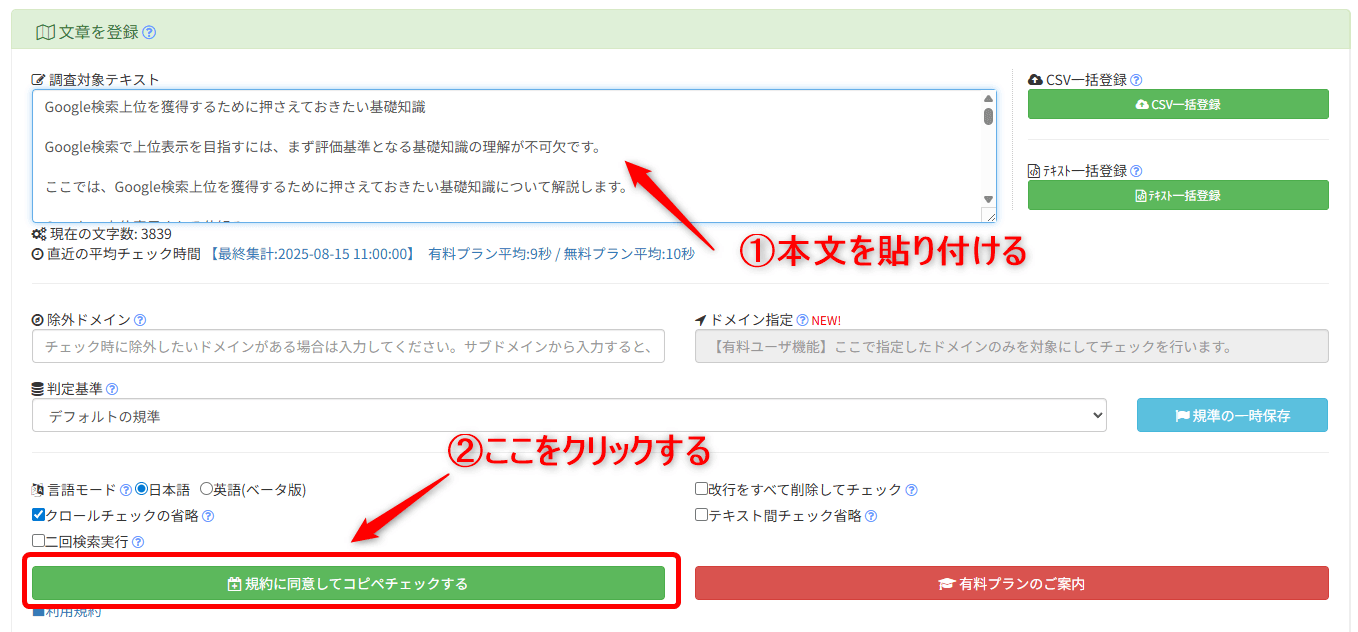

重複コンテンツをチェックする際に便利なのが「CCD」というコピペチェックツールです。

使い方は簡単で、チェックしたいコンテンツの本文を貼り付け「規約に同意してコピペチェックする」をクリックするだけです。

数十秒後にコピペを判定してくれます。

青色であれば合格ライン、黄色や赤色の場合は重複率が高いため、青色の判定が出るまで修正しましょう。

コンテンツを制作したあとに必ずコピペチェックすることで、重複コンテンツによるサイト評価の悪化を防ぎやすくなります。

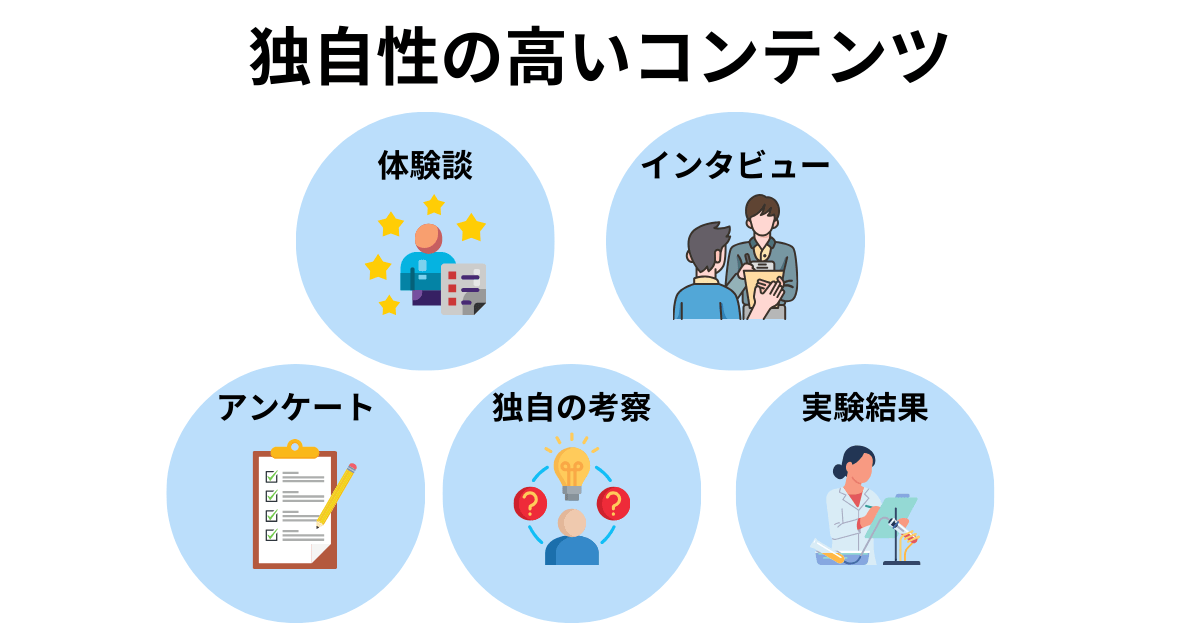

独自性を意識してコンテンツを制作する

コンテンツを制作する際は、常に独自性を意識することが大切です。

ほかのサイトに書かれている情報をまとめただけのコンテンツでは、ユーザーにとって新しい価値は生まれません。

Googleは、独自の価値をもつコンテンツを高く評価する傾向にあります。

例えば、自身の経験に基づいた具体的な体験談、インタビューやアンケートなどの一次情報は独自性の高いコンテンツです。

上位表示されているサイトを参考にするのは問題ありませんが、必ず自分なりのオリジナルな情報を加える姿勢がSEOには求められます。

Googleが推奨していないSEO対策を避ける

Googleが推奨していないSEO対策を「ブラックハットSEO」と言います。

ブラックハットSEOは、小手先のテクニックで検索順位を不正に操作しようとする行為です。

例えば、以下がブラックハットSEOに該当します。

ブラックハットSEOの例 | 概要 |

|---|---|

キーワードスタッフィング | 1つのページにキーワードを不自然なほど詰め込む |

クローキング | ユーザーと検索エンジンにそれぞれ異なるページを見せる |

隠しテキスト・隠しリンク | 背景色と同じ色の文字でキーワードを大量に記述し、ユーザーに見えない形でSEO対策をする |

リンクプログラムへの参加 | 有料でのリンク売買や過剰な相互リンク |

一時的に順位が上がったとしても不正が発覚すると、重いペナルティを受けるリスクがあります。

ペナルティを避けるためにも、Googleの定めるガイドラインを遵守し、読者にとって価値あるコンテンツ作りに注力しましょう。

関連記事:ブラックハットSEOとは?主な手法9つを徹底解説!

低品質なコンテンツは下書きに戻すか削除する

低品質なコンテンツは少なからずサイト全体の評価に悪影響を及ぼし、検索順位を下げてしまう可能性があります。

以下は、Google公式サイトからの引用です。

有用でないコンテンツ自体だけでなく、そうしたコンテンツを比較的多く含むと判断されたサイトにあるコンテンツも、表示すべきコンテンツがウェブの他の場所にあると考えられ、検索での掲載順位が下がります。そのため、有用でないコンテンツを削除することで、他のコンテンツのランキングが改善する場合があります。

引用:Google検索セントラル|2022年8月のGoogleの有用なコンテンツの更新についてクリエイターが知っておくべきこと

情報が古すぎるページや数行しか文章がないページ、ほかの記事と内容がほぼ同じページなどが低品質コンテンツに該当します。

リライトによって改善の見込みがあれば修正しますが、難しい場合は下書きにするか削除を検討しましょう。

サイト全体の品質を高い水準で維持する意識をもつと、安定して上位表示を維持しやすくなります。

Google検索上位を獲得するのに役立つツール5選

ここでは、Google検索上位を獲得するのに役立つツールを5つ紹介します。

- サイトリード

- GA4

- Googleサーチコンソール

- ラッコキーワード・ラッコ見出し

- 再検索キーワード調査ツール

SEO対策を効率的に進めるためにも、ツールの活用が不可欠です。

各ツールの特徴を1つずつ見ていきましょう。

サイトリード【アクセス解析とユーザー分析の両方が可能】

サイトリードは、Webサイトに訪問したユーザーの行動を可視化できる「ヒートマップ」を搭載したツールです。

ヒートマップを活用してユーザー行動を分析することで、サイトの課題や改善点をすぐに見つけられます。

また、ユーザー分析だけでなくアクセス解析も可能で、サイトのPV数やユーザーの滞在時間などを確認できます。

直感的でシンプルな操作性が特徴で、専門的な知識がない方でも簡単に利用できます。

「コンテンツを改善して検索上位を獲得したい」「自社の売上に貢献できるページを作りたい」という方は、サイトリードのご利用を検討してみてください。

GA4【アクセス解析の王道ツール】

「GA4」は、Googleが提供する無料のアクセス解析ツールです。

Webサイトに訪れたユーザーの数やどこからアクセスしたか、どのページがよく読まれているかなどを詳細に分析できます。

アクセス解析の王道ツールであり、多くのWeb担当者やブロガーが利用しています。

無料で利用できるため、まずは導入するのがおすすめです。

GA4の導入方法は、GA4とは?できることやアカウントの作成方法、活用事例などを解説で確認できます。

Googleサーチコンソール【無料で利用できる万能ツール】

「Googleサーチコンソール」は、Google検索におけるWebサイトのパフォーマンスを確認できるツールです。

ユーザーがサイトにアクセスする「前」のデータ、つまり検索結果上での動きを把握できる点がGA4との主な違いです。

例えば、以下のデータを確認できます。

確認できるデータ | 概要 |

|---|---|

検索クエリ | サイトが表示された際の検索キーワード |

表示回数 | 検索結果にサイトが表示された回数 |

クリック数 | ページタイトルをクリックされた回数 |

クリック率(CTR) | 表示回数のうちクリックされた割合 |

平均掲載順位 | 検索クエリにおける平均の検索順位 |

どのキーワードで評価されているか、どのページの改善が必要かを判断するのに役立ちます。

こちらもGA4と同様に無料で利用できるので、導入しておくと良いでしょう。

導入方法は、Googleサーチコンソールの使い方7選をブログ初心者向けに解説!で確認できます。

ラッコキーワード・ラッコ見出し【無料でキーワードを取得可能】

「ラッコキーワード」は、キーワードを選定する際に広く利用されている無料ツールです。

1つのキーワードを軸に、関連するキーワードを大量に取得できます。

ターゲットのユーザーが検索しているキーワードを網羅的に把握できるため、コンテンツの構成を考える際に重宝します。

また「ラッコ見出し」を使うと、指定したキーワードで上位表示されている競合サイトの見出しを確認可能です。

上位サイトに共通している内容を分析することで、ユーザーの検索意図を満たすために必要な要素を効率的に洗い出せます。

再検索キーワード調査ツール【検索意図を深掘りする際に便利】

「再検索キーワード調査ツール」とはその名のとおり、再検索キーワードを調査できる無料ツールです。

再検索キーワードとは、特定のキーワードで検索したユーザーが次に検索したキーワードを指します。

例えば「seo対策」と検索したユーザーが「seo対策 費用」「seo対策 初心者」などと検索した場合、それらが再検索キーワードに該当します。

再検索するのは最初の検索結果では満足できず、違う情報を求めているユーザー心理の表れです。再検索キーワードをコンテンツに含めることで、ユーザーの疑問を先回りして解決し、結果として満足度を高められます。

ユーザーに満足してもらえる良質なコンテンツを制作するためにも、再検索キーワード調査ツールを利用してみてください。

Google検索の上位表示についてよくある質問

最後に、Google検索の上位表示についてよくある質問にお答えします。

Google検索上位を獲得するのに必要な費用は?

必要な費用は、自社で対策するか外部の専門家に依頼するかで大きく異なります。

一般的な費用相場は、以下のとおりです。

依頼先 | 費用相場の目安/月 | 特徴 |

|---|---|---|

自社で実施 | 0~数万円 | レンタルサーバー代や有料ツールの利用料のみ ※人的コストは別途発生 |

フリーランス | 10~30万円 | 専門的な知見を比較的低コストで活用できるが、個人のスキルによって品質にムラがある |

SEO代行会社 | 30~100万円以上 | 戦略立案から実行まで包括的に支援。高品質コンテンツの安定した生産が期待できる |

依頼内容やサイトの規模、目標とするキーワードの難易度などによって費用は変動します。

まずは前述したツールを活用して自社で取り組んでみるか、予算に応じて外部パートナーを探すか、自社のリソースに合わせてご検討ください。

検索上位が獲得しているキーワードを調べる方法は?

以下のツールで調べられます。

無料ツールのラッコキーワードでも調べられますが、月間検索数は表示されません。

月間検索数を調べたい場合は有料契約にするか、AhrefsやUbersuggestなどの利用をおすすめします。

生成AIを活用してSEOに取り組むと悪影響が出る?

生成AIを活用してコンテンツを作成すること自体は問題ありません。

ただし、AIにコンテンツ制作を丸投げするとSEOに悪影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。

AIはときに誤った情報やほかのサイトと酷似した内容を生成する場合があります。このような低品質なコンテンツはGoogleのガイドラインに反するため、SEO評価を下げる原因になります。

AIはあくまでコンテンツ制作を補助してくれるツールです。

最終的には人間が情報の事実確認や編集を行い、独自性を加えて高品質なコンテンツを発信しましょう。

関連記事:文章作成におすすめの無料AIサイト・ツール9選!自動でプロ級の文章を作成するコツも解説

検索上位を獲得するのにどれくらいの期間がかかりますか?

Googleが公式サイトで述べているように、検索上位を獲得するのに通常は4ヶ月から1年程度かかります。

参考:Google検索セントラル|SEO業者の利用を検討する

ただし、検索上位を獲得するまでにかかる期間は、以下のような要因によって変化します。

影響を与える要因 | 期間が短くなる傾向 | 期間が長くなる傾向 |

|---|---|---|

サイトの運用歴 | 長い(ドメインの信頼性が高い) | 短い(ドメインの信頼性が低い) |

キーワードの競合性 | 低い(検索数の少ないキーワード) | 高い(検索数の多いキーワード) |

コンテンツの品質と量 | 高品質な記事を継続的に公開 | 記事数が少ない、または品質が低い |

被リンク | 質の高い被リンクが多い | 被リンクが少ない |

早ければ2~3日で上位表示されることも珍しくありません。

しかし、基本的に上位表示するのは時間がかかるため、焦らず着実に施策を積み重ねてSEO評価を高めていきましょう。

まとめ:Google検索上位を獲得して集客を成功させよう

Google検索で一番上に出てくる9つの理由や、検索上位を獲得するための7つの方法などを解説しました。

検索上位を獲得するには、ユーザーの検索意図を満たす質の高いコンテンツを作成し、E-E-A-Tやサイトの安全性、UI・UXなどを高めることが重要です。

これらの対策は地道な作業ですが、着実に実践することでサイトの評価は高まっていきます。

本記事の内容を参考にしてGoogle検索での上位表示を目指し、Webサイトでの集客を成功させましょう。

SEO対策の具体的なやり方は、こちらの記事で詳しく解説しています。